最近、大スクリーンで話題を集めている新作映画『28年後…』の影響で、2007年に公開された前作『28週後…』が再評価されている。

この作品は、Netflixの「今日の韓国のトップ10映画」部門で3位にランクインし、驚異的な逆走ヒットを成し遂げた。公開当初は、R指定のゾンビ映画で反応が分かれたが、18年が経過した今、パンデミックを経験した観客に新たな意味で受け止められ、その価値が認められつつある。

2007年に公開された映画『28週後…』は、2002年に上映された前作『28日後…』の世界観を共有しているが、監督と脚本家が異なるため、独立した続編として制作された。

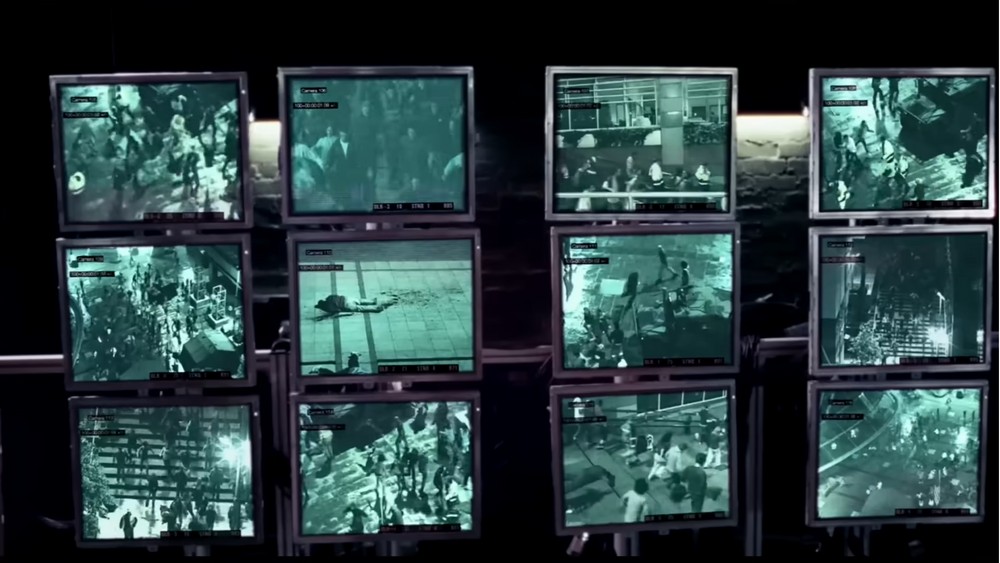

映画は、レイジウイルスによって荒廃したイギリスで28週が経過した時点を舞台に、再定住したイギリス人たちと安全地帯の崩壊を描く。特に感染者と生存者を区別しないNATO軍の無差別制圧や、無症状感染者の設定などは、従来のゾンビ作品とは一線を画す重厚な問題提起を行っている。

ジャンル的な面白さと社会的メッセージが融合し、単なる「恐怖」を超えた人間性、生存、倫理の問題を扱うことで、今見ても時事性と緊張感が際立つと評価されている。特に最近公開された『28年後…』が『28週後…』の正式な続編であることから、ファンがシリーズ全体を再視聴し始めたことも影響している。

『28週後…』は、一般的なゾンビ映画とは異なり、生存者間の対立や軍の倫理的崩壊、家族の物語を通じて「サバイバルスリラー」という独自のジャンルを確立した。

ウイルス再拡散の引き金となるのは無症状感染者の母親アリスだ。彼女の存在はワクチンへの希望であると同時に脅威でもあり、家族間の愛と裏切り、罪悪感が主要な葛藤として展開される。これは単なるゾンビアクションを超えて、生存後に残された人間性への問いかけへと発展している。

また、軍の対応が感染者と非感染者を区別せずに民間人を無差別に虐殺する方向に進む様子は、権力とシステムの非倫理性に対する批判的視点を浮き彫りにしている。パンデミック後の管理社会への懐疑、政府の無能さに対する市民の怒りなど、現実と重なるメッセージは現代の観客に再び強い共感を呼んでいる。

映画『28年後…』の興行成績も『28週後…』の再評価に大きく寄与している。

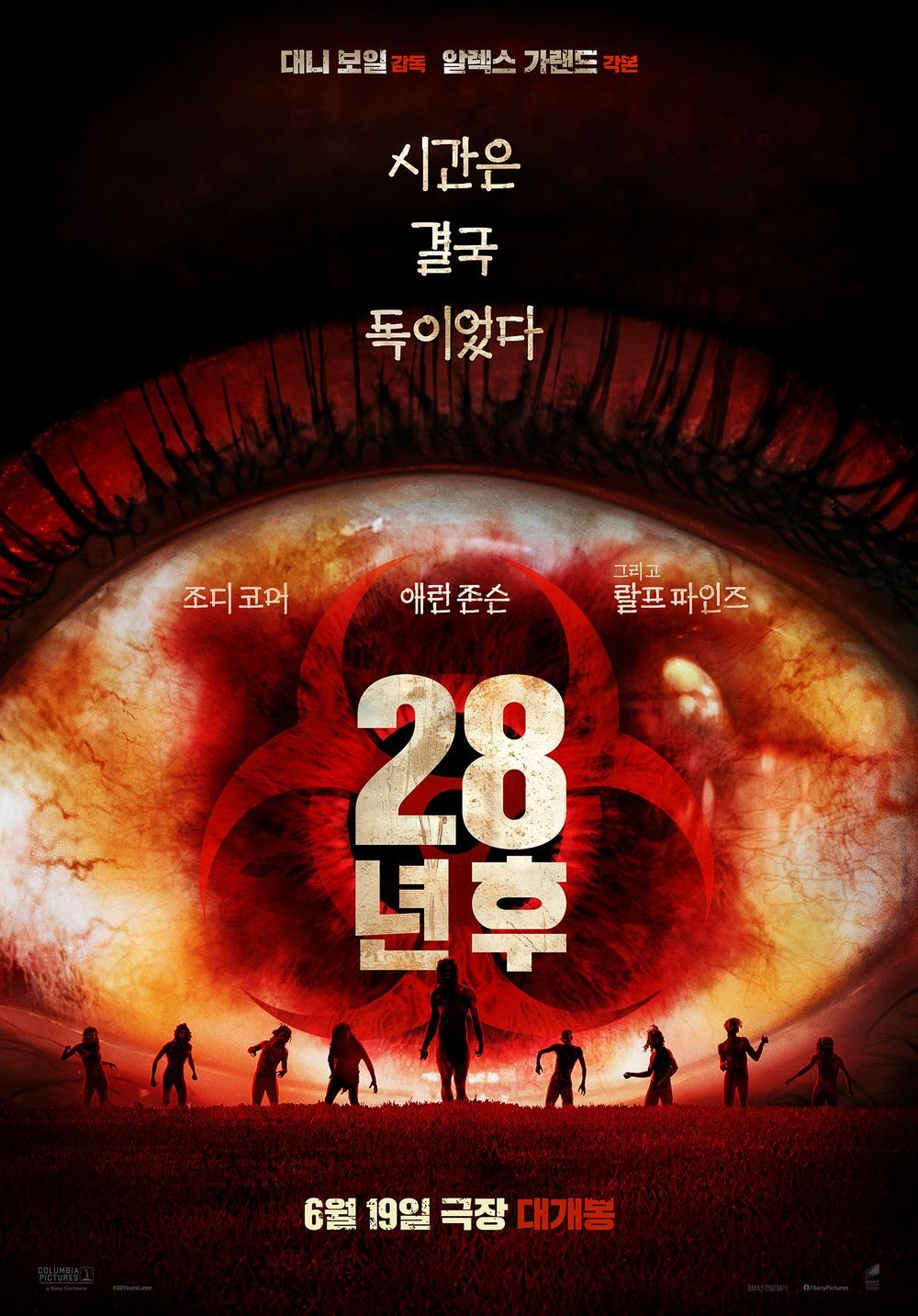

原作の監督ダニー・ボイル氏と脚本家アレックス・ガーランド氏が、20年余りぶりにタッグを組んで制作したこの作品は、新たな三部作の幕開けであり、『28年後…』の正式の続編としてファンを喜ばせた。特にブレグジット、パンデミック、隔離された島など現代社会の不安要素を反映し、作品のリアリティを一層強化している。

ボイル氏は「『28日後…』はもはやフィクションではなく、現実と繋がっている感覚を与える」と述べ、ガーランド氏は「今回のシリーズは分断と繋がり、人間性の維持に関する物語だ」と強調した。

この問題意識は『28週後…』の無症状感染者、軍の暴力、生存の倫理問題などとも自然に連携し、シリーズ全体の一貫性を強化している。

『28週後…』は公開当時6,500万ドル(約93億9,018万円)の興行収入を上げ、興行面でも好成績を収めた。さらに時を経て、その完成度とメッセージが再評価されている今、「ゾンビ映画」というジャンルの限界を超えた作品として位置づけられている。

過去の作品が現在に新たな意味を持つことは容易ではない。

しかし『28週後…』はジャンル的魅力と物語の深さ、社会的メッセージを兼ね備えた稀有なゾンビ映画であり、近年のパンデミックと現実世界の変化の中で観客により深い共感を呼んでいる。Netflixを通じた再評価は単なるノスタルジーではなく、今こそ必要な物語であったからこそ可能となった現象だ。新たに高まった関心がこのシリーズ全体への再評価につながり、観客と批評家の双方に長期的な余韻を残すと見られている。

一方、スリリングなジャンル的快感に世界中が共感できるリアリティとメッセージを融合させた完璧な演出とストーリーで、上質なゾンビ作品の誕生を告げる映画『28年後…』は全国の劇場で絶賛上映中だ。